オオスミブログ2024.10.01

オオスミの取り組み

よく知らなかった風力発電

今回、株式会社オオスミの電力の90%を供給してくださっている、秋田県八峰町の峰浜風力発電所を訪問してきました。

秋田県の沿岸部は年間を通じて強い風が吹くため、日本国内屈指の風力発電の僻地といわれ、日本で2番目に発電量と風車の数が多い県とのことです。

私は入社してからの5年間、ラボで分析作業をしており、風力発電について事前知識はほとんどありませんでした。しかし、今回の訪問を通じて風力発電に対するイメージが大きく変わったので、そのいくつかの内容を共有したいと思います。

私のようにほとんど風力発電を知らない方にとって、少しでも参考になれば幸いです。

県庁所在地を支える風力発電

皆さんは風力発電の発電量について、どのようなイメージを持っているでしょうか。

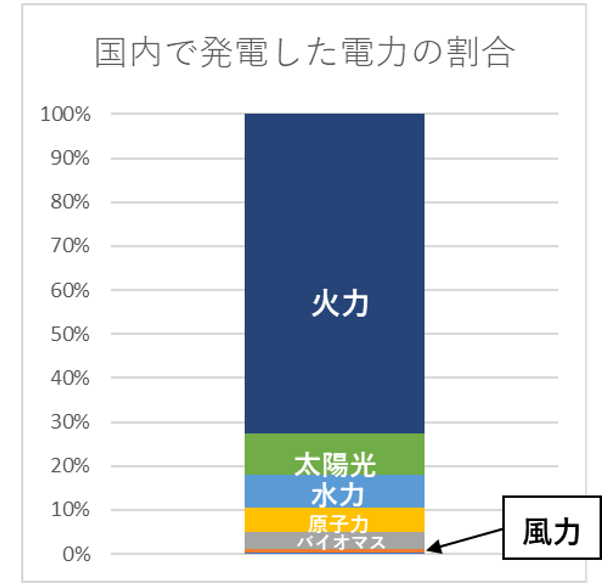

私のイメージは、下図のような日本全体の発電量を表す棒グラフがあったとしたら、その最下部にかろうじて記される判別が難しい小さい発電量というイメージでした。これは学校の社会の授業で学んだ記憶が強く残っているからです。

実際に2022年度における日本国内の風力発電の占める割合は全体の0.9%程度です。しかし、この0.9%という数値の小ささにもかかわらず、風力発電は少なくとも市一つ分の電力をまかなえる量を発電しています。

実際に2022年度における日本国内の風力発電の占める割合は全体の0.9%程度です。しかし、この0.9%という数値の小ささにもかかわらず、風力発電は少なくとも市一つ分の電力をまかなえる量を発電しています。

実際に秋田県の秋田港と能登港にある33基の風車の発電量は約140MW(メガワット)であり、これは秋田市の全世帯である約13万7000件分の電力消費量に相当するそうです。これは私にとっては大きな衝撃であり、風力発電のすごさを知る良い機会となりました。

雷は落ちるもの

広い土地に100mほどの風車が建っているため、自然と雷は落ちることを前提とした設計がされているそうです。考えてみれば当たり前ですが、私は言われるまで気づきませんでした。

雷の対策としては、風車に雷が当たり、根元まで雷が流れると金属のコイルが相互作用するとのことです。恥ずかしながら理解しきれなかった部分が多いですが、いくつもの雷対策がなされているようです。

さいごに

今回の訪問を通して、風力発電にはたくさんの良いところがあることを知ることができました。

風力発電は再生可能でエコなエネルギーとして日本の電力事情とは切っても切り離せないものであり、今後も増えていくものだと思います。しかし、数日の訪問だけでは分からない、悪い点もきっとあるものだと思います。

環境に携わる人間として、良い点と悪い点の両方を理解し、環境と私たちの生活をより良いものにしていくためにはどうしていくべきなのか、これからも学んでいきたいと思います。