建設発生土調査の自然由来による基準超過

建設発生土に関する条例が千葉県で初めて制定されてから四半世紀以上が経過し、近年では盛土規制法の制定などにより、建設発生土を取り巻く状況は刻一刻と変化しています。

建設発生土に関する条例が千葉県で初めて制定されてから四半世紀以上が経過し、近年では盛土規制法の制定などにより、建設発生土を取り巻く状況は刻一刻と変化しています。

そんな建設発生土ですが、いざ土を搬出しようとする時に、汚染の有無を調べたら、基準を超えており、建設発生土として土を搬出することが出来ずに工事が止まってしまうことがよくあります。「この土地はもともと人為汚染になるような記録もないのに...」という声を聞くこともあります。

人為汚染以外にも基準を超えてしまうケースがあり、それが自然由来による基準超過です。

自然由来による基準超過

首都圏では、海浜地域を中心に海由来での砒素やふっ素の基準超過が見られることがあります。

地域によっては土丹層が出てくると砒素の基準超過の恐れがあり、これは現場の作業員さんの間で経験則として認識されていることも少なくありません。

鉛の基準超過

海や土丹層以外にも、意外な場所で基準超過が発生することがあります。

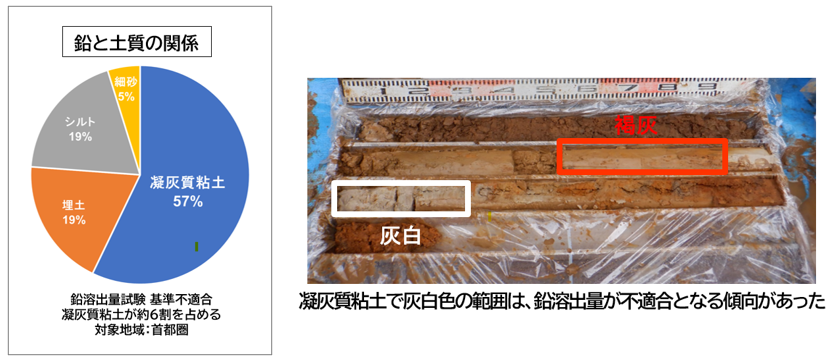

例えば、首都圏西側の台地エリアにおいて関東ローム層の下に存在する凝灰質粘土が、鉛の基準超過の原因となるケースがあります。この凝灰質粘土には鉛が含まれており、特に『白色の凝灰質粘土では基準超過のリスクが高くなる傾向がある』※ことが確認されています。

ちなみに、現場で「見ただけで基準超過か分からないの?」と問われることもありますが、見た目で自然由来を予測するのは困難です。ただし、この白色の凝灰質粘土は注意すべき事例といえるでしょう。 ※第59回地盤工学会全国大会(2024年)

※第59回地盤工学会全国大会(2024年)

『首都圏における建設発生土調査時の基準不適合物質と土質の関係』㈱オオスミ田邊・藤平発表資料より

最後に

今回の自然由来による基準超過の問題は、工事において建設発生土を搬出する時によく発生するトラブルの1つです。

そのため、工期に余裕をもって建設発生土調査を実施することを推奨します。地域によって自然由来の基準超過の傾向が異なるため、首都圏での建設発生土調査について実績が豊富な弊社にご相談頂ければ、お力になれることがあるかと思います。