樹脂製品の破壊要因の調査・解析

私たちの身のまわりに溢れている樹脂製品ですが、『プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律』(令和3年法律第60号)に基づく『プラスチック資源循環戦略』では、「2035年までに使用済みプラスチックの100%がリユース・リサイクル等に有効利用されること」とうたわれています。

私たちの身のまわりに溢れている樹脂製品ですが、『プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律』(令和3年法律第60号)に基づく『プラスチック資源循環戦略』では、「2035年までに使用済みプラスチックの100%がリユース・リサイクル等に有効利用されること」とうたわれています。

今後ますます、分別回収・リサイクル等が促進されていく中、丈夫で壊れにくい長寿命な製品を作ることも、プラスチック廃棄物を抑制するうえで大切だと感じます。そのためには、不具合が起きた際に原因追及し、適切な対策等を講じることが重要となります。

オオスミでは樹脂材料の不具合調査を実施し、より良い製品のための調査解析を行っています。

破壊のメカニズム

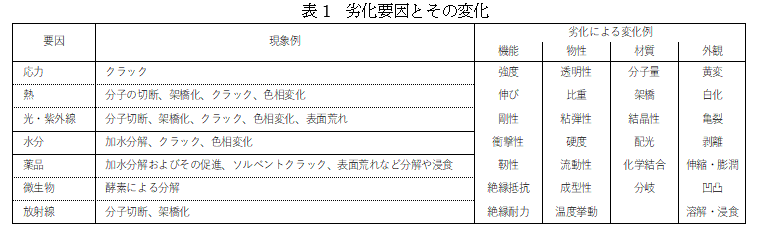

樹脂材料は、高分子の結合(水素結合、イオン結合、共有結合、ファンデルワールス結合等)の架橋が破断することで損傷等の不具合に至ります。その要因には応力(衝撃、連続)や化学的、環境的要因等様々が複合的に重なり合うことで発生します(下表参照)。

調査を実施する上では、損傷発生部位から不具合要因を知見なども活かし明らかにすることが求められます。

事例:ボトル容器の破損解析

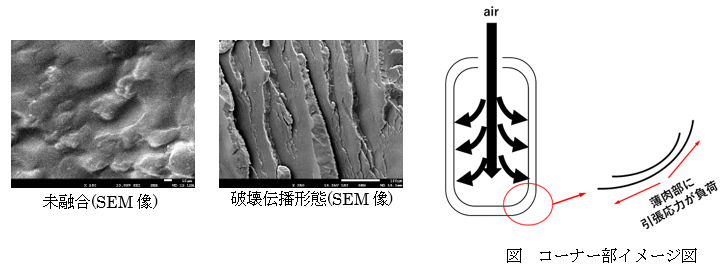

ペットボトル等のような一般的なプラスチック容器の多くは、ブロー成型や射出成型で製造されています。しかし、何れの成形法も偏肉、バリ、そり、ヒケ、気泡、ウエルドラインなどの不具合が生じた事例が多く報告されています。特にウエルドラインでは、樹脂同士の結合が不完全状態になりやすい等の破損不具合の事例は多く報告されています。

また、容器の形状や膜厚偏差による応力差異による破損事例、角型容器ではコーナー底部が薄肉化傾向にあり、この部位への応力集中への破損事例、または、表層面での微小亀裂の発生による破損事例があります。

これらの調査においても、損傷部の詳細観察から力学的、環境科学要因にも考察し、結論に導くことが求められます。 オオスミの材料・製品の不具合調査では、単に不具合箇所を観察するのではなく、さまざまな角度から要因を推定、考察し、より深い解析を行うことを目指しています。こうした調査を通じて、より耐久性の高い樹脂製品の品質向上に貢献しています。

オオスミの材料・製品の不具合調査では、単に不具合箇所を観察するのではなく、さまざまな角度から要因を推定、考察し、より深い解析を行うことを目指しています。こうした調査を通じて、より耐久性の高い樹脂製品の品質向上に貢献しています。